CLH : Quelle sonorité ou image sonore est typique pour SuperMusique ? Est-ce qu’il y a une signature sonore reconnaissable ?

Danielle : Oui, je pense qu’on peut dire qu’il y a une identité sonore claire. SuperMusique, c’est unique à Montréal : on est le seul ensemble dédié à l’improvisation et à la musique actuelle. Ce qui marque, c’est le mélange des lutheries – beaucoup d’instrumentistes travaillent avec des instruments préparés ou inventés. Il y a une exploration constante du son. Plus de la moitié du groupe joue dans cette recherche, dans l’impureté des timbres, à l’opposé d’un ensemble contemporain classique.

Et puis il y a la présence affirmée des femmes. Depuis le début, on a toujours voulu une parité dans l’ensemble.

Et bien sûr, la place centrale de l’improvisation : une improvisation brute, proche de ce qu’on entend aux États-Unis ou en Europe. C’est ça notre son.

CLH : Est-ce que tu reconnaîtrais un enregistrement de SuperMusique ?

Danielle : Oui, à cause des sonorités, des instrumentistes, et aussi du groove. C’est un ensemble qui a de la puissance, qui n’a pas peur de groover, et ça nous distingue d’autres groupes ici.

CLH : Pourquoi avoir fondé l’ensemble ?

Danielle : Je l’ai fondé en 1998. Avant ça, il y avait eu WonderBrass – un groupe de femmes –, puis Les Poules. Quand ces projets ont cessé, ça m’a manqué. J’ai voulu créer un grand ensemble pour continuer à faire notre musique. Le premier concert, on était dix. Ensuite Joane m’a rejoint et on a construit ensemble.

CLH : Est-ce qu’il y a un esprit communautaire ou collectif dans SuperMusique ?

Danielle : L’Ensemble SuperMusique, c’est la musique. SuperMusique Production, c’est l’organisation, la gestion, les subventions. Les deux sont liées, mais distinctes.

Dans l’ensemble, chaque projet a une direction, souvent partagée entre Joane et moi. Mais on cherche toujours à intégrer les idées de chacun·e. Même si on guide, on veut que chaque personne se sente créateur·trice. Ce n’est pas pyramidal, c’est une hiérarchie partagée. On n’est pas un collectif au sens strict, mais l’esprit y ressemble parfois.

CLH : Est-ce que la géographie ou la société de Montréal s’imprime dans votre musique ?

Danielle : On a fait un projet autour du fleuve et des rivières en 2000 – ça influençait notre son. Aujourd’hui, c’est plus diffus. Montréal est une ville paisible mais complexe. La ville, elle est en nous. Elle est dense, urbaine, moi je suis urbaine. Ça influence notre densité sonore, alors je dirais que notre musique est urbaine, mais pas forcément « montréalaise ».

CLH : Est-ce que votre activité est importante pour Montréal ?

Danielle : Absolument. Depuis plus de 40 ans, on porte la musique actuelle, l’improvisation, le bruit, la diversité des instruments et des personnes, la reconnaissance des créateur·trice·s. On a été les premières à défendre ça auprès des institutions. Et même si aujourd’hui on est parfois vus comme les délinquant·e·s du Vivier, c’est important qu’on existe. On est encore là pour transmettre cette liberté aux nouvelles générations.

CLH : L’audience ici, est-ce qu’elle est particulière ?

Danielle : Ce n’est pas lié à Montréal uniquement. La musique expérimentale a une petite audience, mais très diverse : philosophes, matheux, jeunes, vieux… Il y a de tout. Mais c’est difficile de la faire grandir. Ce n’est pas contagieux comme un virus. Il faut inviter, convaincre.

CLH : Pour toi, la musique improvisée est un rituel ou plutôt une œuvre ?

Danielle : C’est une œuvre. À chaque concert, on compose en direct. Ce n’est pas un rituel, c’est de la création immédiate.

CLH : Quel est le rapport entre musique et liberté ?

Danielle : Pour nous, c’est un acte de création partagé, vivant. La musique est la liberté. C’est un espace où on se découvre, où on se déplace ensemble, sans hiérarchie. Le plaisir de jouer ensemble, de se surprendre, c’est une forme de liberté profonde. Pour les auditeur·trice·s, c’est souvent une autre liberté — celle de pouvoir choisir ce qu’on écoute, d’être transporté·e ailleurs. C’est une autre forme, mais tout aussi réelle.

CLH : S’il fallait supprimer un de ces trois termes – composition, concept, improvisation – tu choisirais lequel ?

Danielle : Difficile à dire. Pour moi, élaborer un concept, c’est déjà composer. Et improviser, c’est composer aussi. Donc au fond, je ne peux pas vraiment en supprimer un. Les trois sont liés.

CLH : Qu’est-ce qui rassemble les improvisateur·trice·s ? Et qu’est-ce qui les divise ?

Danielle : Ce qui nous rassemble, c’est le plaisir de jouer ensemble. Ce qui peut nous diviser, c’est l’autorité, ou les désaccords sur la manière de faire. Les styles aussi nous séparent : musique médiévale, contemporaine, jazz… Mais l’identité de genre ou culturelle peut aussi rassembler. La musique a ce pouvoir.

CLH : Quel est ton bruit ou son favori ?

Danielle : Les oiseaux. Tous les oiseaux. Je les écoute chaque matin. Ils sont intenses, généreux. J’aimerais être un oiseau dans une autre vie.

CLH : Une note spéciale pour toi ?

Danielle : Le si bémol. Il revient souvent instinctivement dans mes compositions.

CLH : Un intervalle préféré ?

Danielle : Les quartes et les quartes augmentées. J’ai même écrit une pièce autour de ça. Ça me fait vibrer profondément.

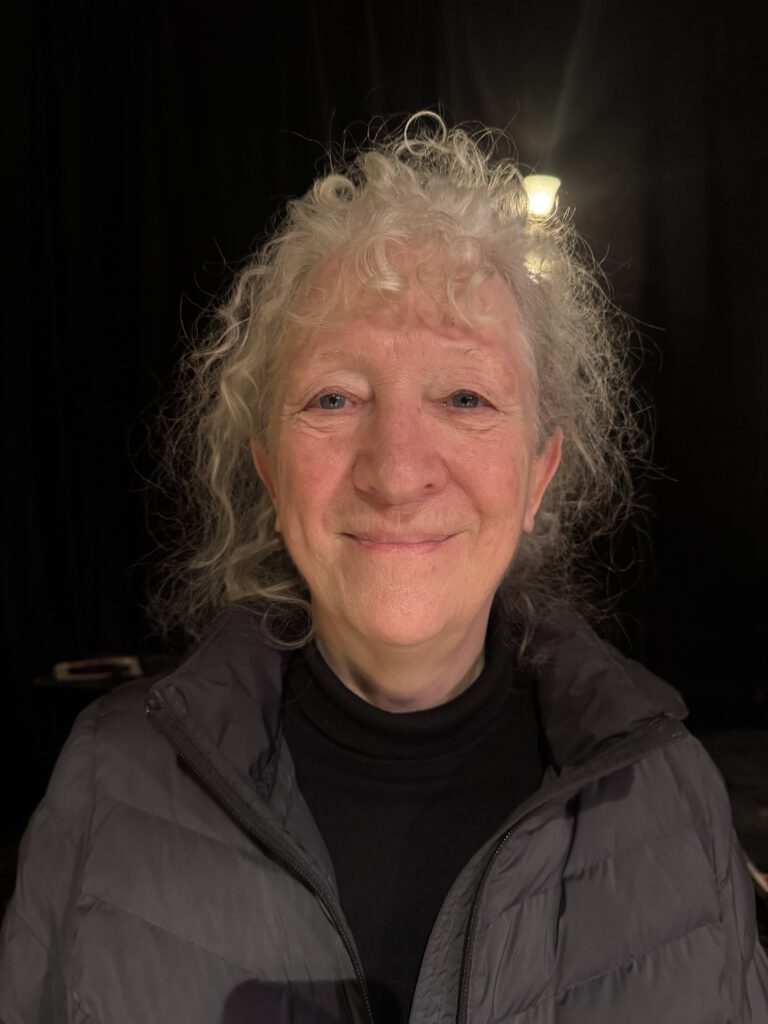

Ein Gedanke zu „Danielle Palardy Roger“